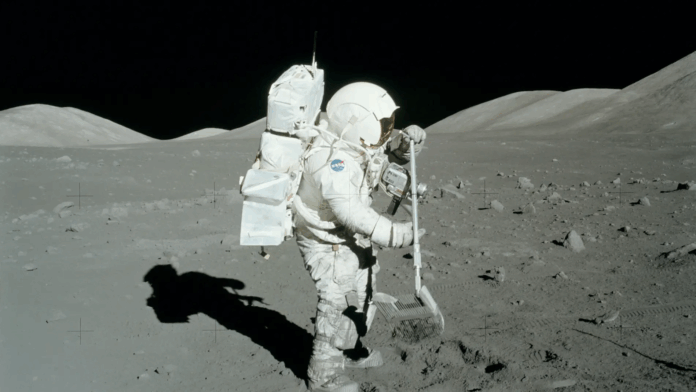

Cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin pisaron la Luna en julio de 1969, trajeron a la Tierra algo más que una bandera clavada y una transmisión histórica; trajeron rocas. Desde esa primera misión, Apolo 11 hasta la última, Apolo 17 en 1972, las misiones tripuladas trajeron un total de 382 kilogramos de rocas, polvo y núcleos de perforación. Se convirtieron en piezas de evidencia que han permitido entender cómo nació la Luna y, con ella, parte de la historia de nuestro planeta.

Las muestras incluyeron basaltos oscuros de los mares lunares, fragmentos de brechas de impacto y regolito, ese polvo fino que cubre toda la superficie lunar. Los basaltos revelaron rastros de antiguos flujos de lava en la Luna, formados hace más de 3.000 millones de años. Las brechas, en cambio, narraron historias de impactos de meteoritos que golpearon la superficie lunar en épocas en que la Tierra también sufría intensos bombardeos.

El material se almacenó con precauciones extremas en bolsas de teflón para evitar la contaminación terrestre. Cada roca y cada grano de polvo fueron examinados con la expectativa de descifrar secretos sobre el origen de la Luna, el sistema solar y la propia Tierra.

Los objetivos científicos detrás de las rocas

La recolección de rocas lunares no fue un gesto simbólico. Cada misión llevaba como propósito entender cómo se formó la Luna. Análisis de isótopos y minerales ayudaron a respaldar la teoría de que la Luna se creó tras el impacto de un cuerpo del tamaño de Marte con la Tierra hace 4.500 millones de años. Las rocas lunares compartían la misma composición isotópica de oxígeno que las terrestres, pero mostraban ausencia de elementos volátiles, una pista clara de su origen por vaporización tras un gran choque.

También permitieron estudiar cómo evoluciona la superficie de un cuerpo sin atmósfera y sin placas tectónicas, como la Luna, donde los impactos de meteoritos y el viento solar son los principales escultores del paisaje. Las muestras sirvieron para fijar cronologías en la historia del sistema solar, calibrando las escalas de tiempo en Marte y Mercurio mediante la datación de cráteres y flujos de lava en la Luna.

Además, el regolito lunar funciona como un archivo de partículas del viento solar, ofreciendo datos sobre la composición del Sol a lo largo de millones de años. Y no menos importante, las propiedades mecánicas del suelo lunar analizadas en estas muestras permitieron mejorar los diseños de módulos de alunizaje y vehículos de exploración, sentando las bases para futuras misiones tripuladas.

Los experimentos realizados y su valor científico

Mientras los astronautas recolectaban rocas, en la Luna se instalaban sismómetros, detectores de polvo y retrorreflectores láser. Los sismómetros captaron temblores y golpes de meteoritos, revelando datos sobre el interior lunar. Los retrorreflectores permitieron medir con precisión la distancia entre la Tierra y la Luna, y se siguen utilizando para monitorear el alejamiento gradual del satélite.

Con las muestras ya en la Tierra, se llevaron a cabo pruebas de datación con uranio-plomo y potasio-argón, se midieron proporciones isotópicas de elementos y se estudiaron las microestructuras con microscopios de alta resolución. El objetivo era simple, aprender todo lo posible de cada gramo de polvo.

Los resultados alimentaron líneas de investigación en evolución planetaria y geología comparada, impulsaron mejoras tecnológicas en espectrometría de masas y técnicas de análisis de gases raros, y contribuyeron a entender mejor la historia de impactos que sufrió la Tierra, con la Luna como archivo de ese pasado violento.

¿Para qué han servido en la Tierra?

Los fragmentos lunares se han distribuido a laboratorios e instituciones científicas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. Miles de investigadores han trabajado con ellas, aportando estudios que siguen vigentes. Los análisis ayudaron a confirmar la antigüedad del sistema solar y a entender la actividad volcánica en cuerpos sin placas tectónicas.

Una de las conclusiones más relevantes surgió con el hallazgo de pequeñas cantidades de agua atrapadas en vidrios volcánicos de las rocas lunares, pistas que alimentaron las teorías de la existencia de hielo en los polos lunares, fundamentales para los planes de exploración de las futuras misiones Artemis de la NASA.

Estas rocas también se convirtieron en una herramienta educativa y de divulgación científica, viajando a museos de todo el mundo, donde niños y adultos pueden ver de cerca un fragmento de otro mundo y recordar que, alguna vez, el ser humano cruzó el espacio para traer de vuelta un pedazo del cosmos.

Un legado que sigue vigente

Han pasado 56 años desde que las últimas misiones Apolo trajeron rocas a la Tierra, pero su valor científico no ha disminuido. Con nuevas tecnologías, los investigadores continúan revisitando estas muestras para encontrar datos sobre rastros de hidrógeno, moléculas orgánicas simples y la interacción entre el viento solar y el regolito.

Las rocas lunares nos han enseñado que, en el universo, cada piedra cuenta una historia, y que cada grano de polvo puede ser un testigo de procesos que definen planetas y vidas. Mientras se proyectan nuevas misiones para regresar a la Luna, estas rocas, conservadas bajo estrictas medidas en laboratorios, siguen siendo la base para todo lo que queremos entender sobre nuestro satélite, sobre nosotros mismos y sobre el lugar que ocupamos en el cosmos.