Por: Óscar Jairo González Hernández

¿Desearíamos (del deseo como ethos y pathos) saber cómo se dio la necesidad, la intención y la intensidad (como elementos estructurales) de la decisión y la determinación, en usted misma, de hacer y realizar este libro?

¿Cómo lo causó y qué consecuencias se dieron para ello, y por qué lo llamo: Todavía vuelan las sábanas; de qué temas se trata, y por qué; qué teoría estética contiene y lo forman, desde que dudas o revelaciones, comenzó usted a hacer el proyecto mismo, desde y en su formación académica y su vida como quién se relata a sí misma o es relatada por otros, y desde dónde hace el vaciamiento de la naturaleza de lo humano; es su yo, y son los otros, los que son abordados, y para qué; qué mundos se mueven en la membrana del libro y qué lectores busca provocar o no, y por qué; y dónde que dice para usted hoy, la IA, en relación con lo que es y hace (o la hace)?

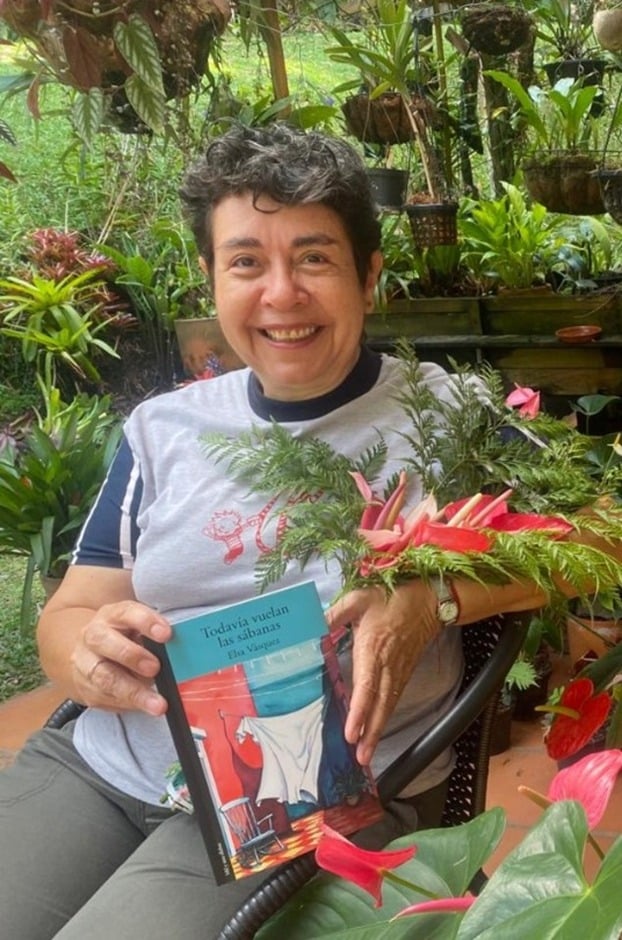

El libro se fue construyendo a lo largo de los años, bajo la necesidad de la escritura misma como vía de goce propio, de esa felicidad que dan las palabras engarzadas una tras otra, la posibilidad de tejer imágenes y construir personajes que tienen algo que decir de sí mismos.

En otras ocasiones he dicho (y no es una idea original mía…) que hay una especie de dictado en mi escritura, y para ello se requiere, a mi juicio, disponerse para escuchar la historia que se me narra, poniéndola en el ámbito de los elementos que conozco: la calle, el barrio, la intimidad del hogar, el espacio de trabajo, la vida que pasa por la ventanilla del bus urbano, la gente que recorre el parque y que miro en sus particularidades externas para luego preguntarme si tiene algo que decir de sí misma o de una realidad imaginada, pues, al fin y al cabo, cuando nos narramos, nos inventamos.

El título surge gracias a una lista de sugerencias del editor de Sílaba y luego discutida, entre otros varios títulos, con la directora de la editorial. Surge de uno de los relatos, Nunca su tronco endereza, que trata de poner en escena esos juicios que hacemos a priori de las personas, juzgándolas anticipadamente a partir de unas historias de vidas familiares que, creemos, las determinan, hasta que llega la mirada del niño que se hizo hombre y nos da una vuelta de tuerca reconfortante.

Las sábanas al viento hablan de cotidianidad, de la casa y los patios amplios que se van perdiendo en una ciudad que crece verticalmente, alta e imponente, escondiendo las montañas y los atardeceres. También habla de un tiempo, entonces, de un pasado que puede calcularse en cada texto, variable, sí, pero en cierta medida nostálgico.

¿Dónde vuelan todavía las sábanas? Puede ser la pregunta que se haga el lector y que lo anime a buscar la respuesta dentro del libro, así que es un título sugestivo, inquietante, además de poético. Yo diría que más que temas, lo que hace común los relatos es la construcción de personajes, y estos se dan con la pretensión de que sean variados, de todos los días, personajes sencillos con vidas poco extraordinarias. Estos personajes me interesan porque creo que en cierta medida nos reflejan, los vemos cercanos o, por lo menos posible, de toparnos con ellos en algún momento.

Alguien me dijo que las historias de estos personajes parecerían tener en común el fracaso, y sí: el fracaso es una porción de tiempo, es un momento que marca y quizá transforma, o que causa gracia (risa), pero sobre todo un sentimiento de empatía, de conmiseración, en la medida en que nos reconocemos desde la fragilidad de lo humano, aquello de lo que todos hacemos parte.

El relato es la herramienta que utilizo, y de ella me interesa la economía de palabras, buscar qué puedo dejar por fuera para que sea parte de la lectura y de la escritura silenciosa del lector. Me interesa precisamente esa interacción, que el lector sea a su vez un escritor que complete los silencios, con sus interpretaciones propias, con su propio universo enciclopédico, con sus propias experiencias y emociones.

Los relatos se dan algunos en primera persona, con un narrador intra homo diegético que al decir de otros dice de sí mismo y viceversa; otros cuentan con un narrador extradiegético que toma distancia de las acciones y puede adentrarse en los sentimientos de los personajes: esto ofrece una perspectiva de observador ecuánime, pretendidamente justo. Dentro de los relatos hay tres o cuatro monólogos que espero logren construir unas psicologías y axiologías que pertenecen al ámbito social, de tal manera que actúen como espejo de lo que somos: humanos, demasiado humanos, tomando prestadas las palabras de Nietzsche y, de paso, algunas de sus apreciaciones…

¿Quién no ha sido influido por Nietzsche, una vez leído, así sea brevemente? Toda obra parte de uno mismo, ya sea porque es un reflejo íntimo de lo oculto, ya sea porque proviene de preguntas que intentan desentrañar nuestra forma de ser, ya sea porque nos inquieten los otros y tratemos de explicarlos coherentemente. Más que vaciar, creo que es llenar, completar para entender lo oculto.

Ante una historia, el autor es el primer lector, o por lo menos debe serlo, debe tomar distancia de su texto, de ese tejido, como diría Barthes, que da cuenta de una porción del mundo, y preguntarse qué dice allí más allá de las palabras escritas en su cuaderno o en su computador. Algunas veces hay sorpresas, descubrimientos, pero lo mejor es cuando el lector alcanza el sentido que se le ha escapado al autor mismo: el texto crece y, si lo miramos bien, crece el autor, ya no como agente de la escritura, sino como persona, porque a partir de allí, de la experiencia del lector, se yerguen los cuestionamientos personales, nuevas preguntas que quizá lleven a un texto nuevo.

Los mundos, ya está dicho, son cotidianos, y son esos los lectores que busco, aquellos que están dispuestos a conmoverse con un personaje, a llegar a un grado de entendimiento de algo o alguien que no habían contemplado antes, a divertirse también con el punto de vista que se les ofrece. Me gusta el lector sencillo, el que reacciona visceralmente, el que no se preocupa por analizar a pie juntillas un texto, sino que goza con las historias bien contadas. Quiero provocar, entonces, en el lector emociones, más que reflexiones, y si estas llegan, perfecto: el texto solo está vivo, si le da vida el lector, si le presta al relato lo que él mismo es, y de esta manera un texto tiene tantas vidas como lectores. Eso quiero: ¡que el texto viva!

Miro la Inteligencia Artificial con curiosidad y a veces con cierto temor: luego de que las hermanas Wachowski nos revelaran en 1999 en The Matrix un mundo paralelo gobernado por, justamente, una inteligencia creada por el hombre y que se le fue de las manos, provocando una guerra que dio como resultado el convertir a la humanidad en baterías de funcionamiento para un sistema virtual y casi inaccesible, creo que la fascinación de la película no nos dejó ver lo que se avecinaba. Antes, Ridley Scott, en 1982, llevó al cine la novela de Philip K. Dick

¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, con el título de Blade Runner y las figuras de los replicantes, humanoides perfectos que llevaron a tal punto su perfección que fueron capaces de saltar hasta el espectro de los sentimientos y de la pregunta fundamental por su creador. Tampoco allí nos inquietamos.

Más atrás, en 1889, Mark Twain nos presenta Un yanqui en la corte del rey Arturo, un viaje en el tiempo que muchos quisiéramos haber vivido, pero que tiene un elemento catastrófico cuando se quiebran las reglas del juego de una época de caballeros, con enfrentamientos de tú a tú, en igualdad de condiciones, y aparece un arma de fuego que trasgrede todos los códigos éticos y estéticos.

El personaje no podrá regresar a ese momento de la historia idílica para él, sumergido como está en su época de revolución industrial, lo que lo hacía un personaje singular, un mago, un nigromante con poderes que llegaban para mejorar el mundo. Allí tampoco los lectores sentimos la advertencia. Hoy autores como Harari son los que llaman a nuestra puerta y nos advierten de los peligros del desplazamiento forzoso que puede sufrir la humanidad gracias a su propia creación de IA, y no creo que estemos tampoco dispuestos a escucharlo…

Expectativa, entonces, frente a la Inteligencia Artificial: ya veremos a dónde nos lleva. Sin embargo, en el campo de la literatura no me preocupa, por ahora: los textos que genera la IA carecen de alma, son planos, funcionales, se les ven las costuras y dan ganas de prenderles fuego, como intentaran hacer los lugareños con Frankenstein, pues tampoco entonces alcanzamos a percibir la advertencia de Mary Shelley de que el verdadero monstruo era el doctor y que su fantasía solo tomaba prestado su nombre, pero no su corazón, un corazón amado y amante que le da al monstruo un interior de ternura y de extrema humanidad.