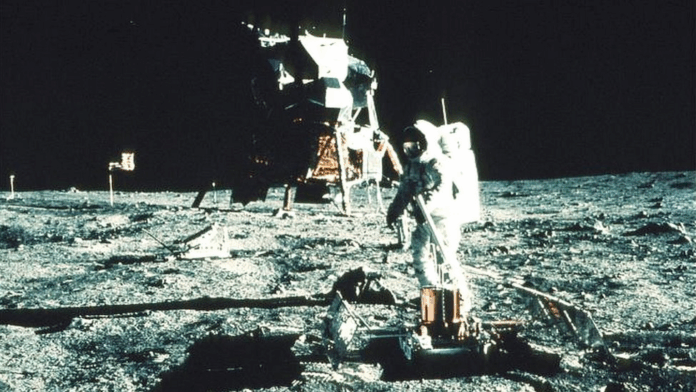

El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong pisó la superficie lunar, marcando un hito histórico que trascendió la ciencia y se convirtió en un símbolo de victoria política en el contexto de una de las tensiones geopolíticas más complejas del siglo XX: la Guerra Fría.

La llegada del hombre a la Luna no puede entenderse sin analizar el escenario internacional que la antecedió, un escenario marcado por la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la carrera armamentística y el auge del espionaje aéreo, todos ellos elementos que crearon las condiciones para que la carrera espacial se convirtiera en un pilar estratégico y de propaganda en medio de la confrontación ideológica global.

El inicio de la rivalidad y el mundo tras la Segunda Guerra Mundial

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, el mundo quedó dividido en dos bloques antagónicos: el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque oriental, liderado por la Unión Soviética. Ambos compartían un objetivo común de expansión de influencia, pero con modelos políticos y económicos irreconciliables, como lo fueron la democracia liberal y capitalismo frente a un modelo comunista de partido único.

La rivalidad se trasladó rápidamente a la esfera militar y tecnológica, con el desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos intercontinentales (ICBM) capaces de transportar ojivas a grandes distancias, transformando la relación de fuerzas globales. Tanto Estados Unidos como la URSS entendieron que el dominio tecnológico en cohetería no solo significaba superioridad militar, sino también una poderosa herramienta de propaganda ante el mundo.

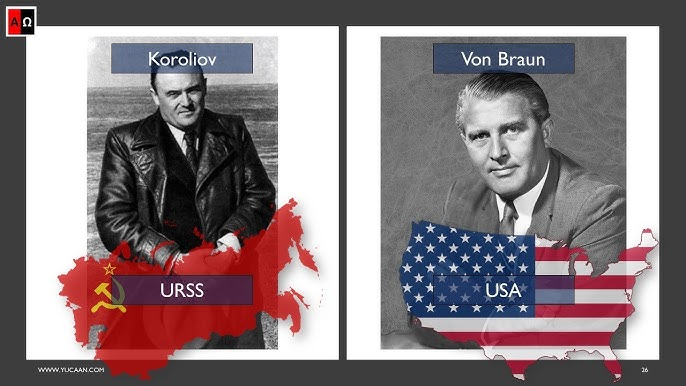

Los científicos alemanes y el nacimiento de la carrera de cohetes

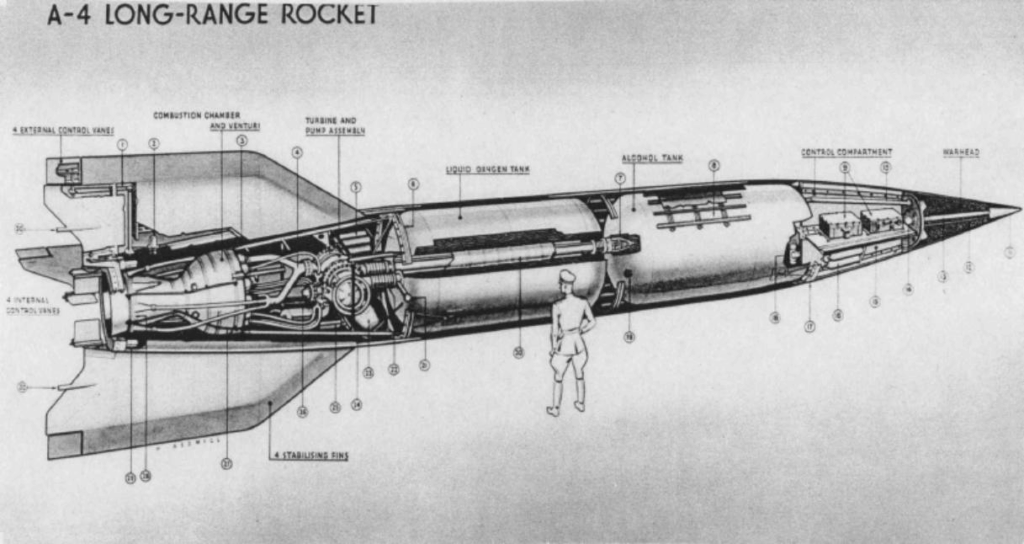

Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaron la captación de científicos alemanes, principalmente aquellos vinculados al desarrollo del cohete V-2, diseñado por Wernher von Braun, utilizado por Alemania para bombardear Londres y Amberes. A través de la Operación Paperclip, Estados Unidos trasladó a von Braun y a su equipo a suelo norteamericano, donde comenzaron a trabajar en cohetes de gran potencia, mientras que la URSS hizo lo propio con otros especialistas alemanes en su propio programa.

El desarrollo de cohetes con capacidad de alcanzar grandes altitudes y velocidades sentó las bases para el lanzamiento de satélites y eventualmente para misiones tripuladas al espacio, con aplicaciones tanto militares como científicas.

El auge del espionaje aéreo y el control de la atmósfera

Durante la década de 1950, el espionaje aéreo se convirtió en una herramienta clave de la Guerra Fría. Estados Unidos desarrolló aviones como el U-2, capaces de volar a gran altitud para espiar instalaciones militares soviéticas sin ser detectados por radares convencionales. Este espionaje permitió conocer la magnitud del arsenal soviético, mientras que en la URSS se desarrollaban sus propios sistemas de defensa aérea y de misiles antiaéreos.

El derribo de un U-2 norteamericano en 1960, con el piloto Francis Gary Powers capturado por la URSS, tensionó aún más las relaciones entre ambas potencias, y mostró que la carrera por el control de la atmósfera estaba llegando a un punto crítico, empujando a ambos países a mirar hacia el espacio como el próximo escenario de competencia.

El shock del Sputnik. La URSS toma la delantera

El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética sorprendió al mundo con el lanzamiento del Sputnik 1, el primer satélite artificial en orbitar la Tierra. Este hito, logrado gracias al ingeniero Serguéi Koroliov, fue un golpe estratégico que demostró la capacidad soviética de colocar dispositivos en órbita, un paso que se interpretó en occidente como una demostración de superioridad tecnológica que podía trasladarse al ámbito militar con misiles de largo alcance.

El Sputnik 2, lanzado semanas después con la perra Laika a bordo, reforzó esta percepción de ventaja soviética. El pánico en Estados Unidos fue inmediato, generando críticas al sistema educativo y presionando al gobierno para invertir en ciencia y tecnología. En 1958, se creó la NASA, con el objetivo de coordinar y acelerar los programas espaciales estadounidenses.

La carrera armamentística y los cohetes como símbolo de poder

Durante la Guerra Fría, tanto la URSS como Estados Unidos se embarcaron en una carrera armamentística que incluyó el desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos intercontinentales. La tecnología utilizada para el desarrollo de estos misiles era esencialmente la misma que permitiría lanzar naves al espacio.

El control del espacio se convirtió en un símbolo de poder. Los soviéticos lograron otro hito con el vuelo de Yuri Gagarin en 1961, quien se convirtió en el primer ser humano en orbitar la Tierra, demostrando que la URSS mantenía la delantera en la carrera espacial.

La respuesta estadounidense. Kennedy y el desafío lunar

El 25 de mayo de 1961, el presidente John F. Kennedy pronunció un discurso ante el Congreso estadounidense, proponiendo el ambicioso objetivo de “enviar un hombre a la Luna y traerlo de regreso a salvo a la Tierra antes de que finalice la década”. Kennedy comprendió que la carrera espacial era, en esencia, una carrera política y simbólica contra la URSS.

La misión de llegar a la Luna se convirtió en un objetivo de Estado. Se incrementaron las inversiones en educación, investigación aeroespacial y se consolidaron centros como el Marshall Space Flight Center, liderado por Wernher von Braun, para diseñar cohetes capaces de llevar al hombre a la Luna.

Protagonistas de una carrera silenciosa y peligrosa

Serguéi Koroliov, el ingeniero jefe de la URSS, lideró los programas Sputnik y Vostok, así como los primeros planes de exploración lunar soviéticos. En el lado estadounidense, figuras como Wernher von Braun fueron clave en el desarrollo del cohete Saturn V, mientras que James Webb, administrador de la NASA, gestionó los recursos y la logística para mantener la carrera lunar a pesar de sus altísimos costos y riesgos políticos.

La Guerra Fría también motivó un espionaje tecnológico constante: satélites de reconocimiento, escuchas electrónicas y operaciones de contrainteligencia fueron parte del pulso entre ambas potencias mientras se desarrollaban paralelamente los programas lunares.

De la tensión a la luna. Cómo la política impulsó la exploración

La llegada del hombre a la Luna fue el resultado de una serie de eventos donde la tensión política y la rivalidad entre potencias crearon el entorno propicio para financiar y priorizar avances tecnológicos de gran escala. Sin la presión de la Guerra Fría, es posible que la exploración lunar hubiera avanzado a un ritmo más lento, pues los enormes recursos invertidos se justificaban en el marco de una confrontación ideológica y política.

El Apolo 11, lanzado en julio de 1969, fue la respuesta estadounidense al liderazgo inicial soviético en el espacio, demostrando la capacidad tecnológica, la organización industrial y el poder de propaganda de Estados Unidos. Al mismo tiempo, fue un mensaje al mundo de que la tecnología de cohetes y sistemas de navegación estadounidenses había superado a la soviética, al menos en el terreno simbólico de la carrera lunar.

Un legado que marcó a la humanidad

Aunque la carrera por la Luna se detuvo tras las misiones Apolo, y la URSS nunca logró enviar cosmonautas al satélite, el impulso generado por la competencia entre ambas potencias transformó la ciencia, la tecnología y la política internacional. El desarrollo de sistemas de cohetes, satélites de comunicaciones, tecnologías de navegación y monitoreo climático fueron herencia directa de esa carrera impulsada por la tensión de la Guerra Fría.

La llegada del hombre a la Luna fue mucho más que un hito científico: fue el resultado de una lucha de poder global, donde los cohetes y las trayectorias orbitales fueron armas simbólicas de una confrontación ideológica. Aquella pisada en la superficie lunar no fue solo un paso para la humanidad, sino un golpe de efecto político que mostró hasta dónde podía llegar la tecnología cuando la ambición y la rivalidad impulsaban a las potencias a mirar más allá de la Tierra.